Hier noch mal was Neues:

Deutsche Flak im 2. Weltkrieg

Mit der Einführung der Flugzeuge im ersten Weltkrieg war eine große Veränderung in den strategischen und taktischen Vorgehensweisen im Felde verbunden. Neben den hervorragenden Eigenschaften der Flugzeuge in der Nah- und Fernaufklärung spielte mehr und mehr die direkte Unterstützung der Bodentruppen durch Bombardierungen wichtiger Punkte im Hinterland. Für Fernbombardierungen wurden damals vor allem Luftschiffe verschiedener Bauarten benutzt, die durchaus in der Lage waren, einige Zerstörung im gegnerischen Kernland zu verursachen.

Zur Verteidigung wichtiger Stellungen und auch zum Schutz der Beobachtungsballons vor Jägern forderte die Armee bereits 1915 eine Flak mittleren Kalibers. Eingesetzt wurden schließlich 37 mm Revolverkanonen der Marine, die auf Pivotlafetten gesetzt wurden. Sie besaßen noch keine Zielvorrichtungen und schossen mit 40 Schuss je Minute Sperrfeuer in der Hoffnung, etwas zu treffen.

Nach dem Versailler Vertrag war es der Reichswehr verboten, verschiedenen Waffensysteme zu besitzen oder zu entwickeln. Dazu gehörten auch Fla-Waffen. Nach der Lockerung der Bestimmungen 1928 begann die Entwicklung verschiedener Systeme, darunter auch Fla-Waffen.

1932 erkannte die Genfer Abrüstungskonferenz Deutschland für die Verteidigung die Gleichberechtigung gegenüber anderen souveränen Staaten zu. Sofort begann im Reichswehrministerium die Vorbereitung zur Aufstellung von Flak-Verbänden. So sollten, neben der schweren Flak, für die Abwehr von Tieffliegern Sonderwaffen entwickelt werden. Diese sollten, entsprechend ihrer Verwendung, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So sollte der Seitenrichtbereich 360° umfassen, das Höhenrichtfeld -20° bis +90°. Darüber hinaus war eine Beweglichkeit mit Pferde- und Kraftzug einzuplanen. Daraufhin wurden Waffen mit den Kalibern 20 mm und 37 mm entwickelt. Für den Objektschutz im Hinter- und Heimatland waren Waffen größeren Kalibers vorgesehen, die ausschließlich im Kraftzug mit Zugmaschinen beweglich sein sollten. Hier wurden bis 1945 Waffen bis zu einem Kaliber von 150 mm entworfen und zumeist auch gebaut und eingesetzt. Bis 1935 war die Flak-Artillerie dem Heer unterstellt. Am 1.4.1935 unterstellte Göring die Flak dem Kommando der Luftwaffe unterstellt.

1938 erhielt jedes MG-Battalion des Heeres eine leichte Flakkompanie mit 12 Geschützen. In Laufe des Krieges wurde ea immer wichtiger, die Waffe mobil zu machen und es gab verschiedene Zusammenbauten mit gängigen Fahrzeugen. Die Luftüberlegenheit der Alliierten führte schließlich zur Entwicklung der ersten Flakpanzer, die jedoch nur in geringen Stückzahlen zur Truppe kamen.

Die Waffen

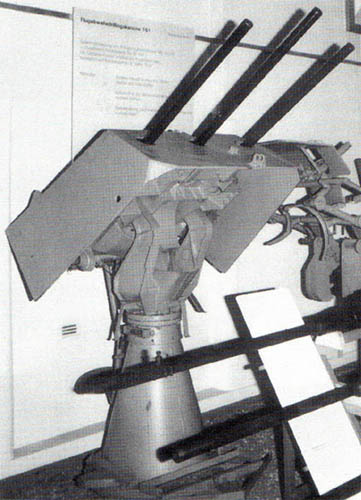

20 mm Flak 151/20

1944 wurde der Bedarf der Truppe nach Flak immer größer, da die Alliierten die absolute Lufthoheit an der West- und Südfront hatten. Mit der Einstellung der Bomberproduktion zugunsten des Jägerprogramms wurden große Mengen an Bordwaffen frei, die für den Erdeinsatz umgerüstet wurden. Neben den 7,92 mm MGs waren auch 15 mm und 20 mm Maschinenkanonen vorhanden, da auch die Jägerproduktion auf größere Kaliber (30 mm) umgerüstet wurde. 15000 dieser Waffe wurden kurzfristig in Drillingslafetten eingebaut. Das Richten erfolgte auf Sicht und war entsprechend ungenau. Gefährlich wurde die Waffe nur, wenn das Flugzeug direkt auf die Waffe zuflog. Wichtig war vor allem der psychologische Erfolg, da die Truppe endlich in der Lage war sich zu wehren.

Die Waffe war eine umgerüstete Maschinenkanone 151 mit dem Kaliber 20 mm (MG 151/20) von der Firma Mauser. Es gab auch Waffen mit dem Vorgängermodell MG 151/15 mit einem Kaliber von 15 mm. Bei den meist eingesetzten Drillingslafetten wurden die beiden äußeren Waffen um 45° verdreht eingebaut, um den Hülsenauswurf zu vereinfachen. Die Munitionszufuhr erfolgte durch Munitionsgurte.

Neben dem ortsfesten Einsatz zum Objektschutz auf Mittelpivotlafette wurde die Waffe auf verschiedenen Fahrzeugen installiert:

MG 151/15 oder MG 151/20 Drilling auf Spw 251, Ausführung 251/21

Flakzwilling 151/20 gekoppelt mit 30 mm Flakzwilling 103 auf Fahrgestell Panzer IV "Kleiner Kugelblitz" (Prototyp)

Flakzwilling 151/20 gekoppelt mit 30 mm Flakzwilling 103 auf Fahrgestell Sd.Kfz 140 (Fahrgestell Panzer 38 (t)) (Prototyp)

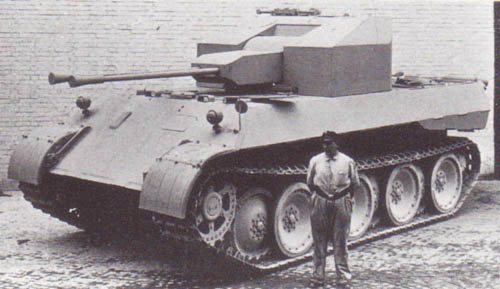

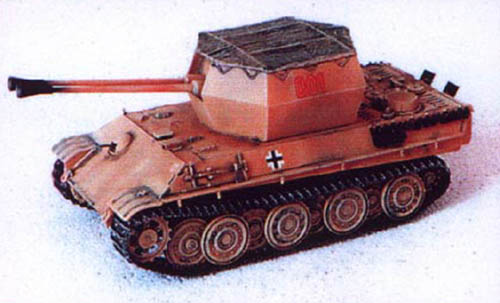

Flakvierling 151/20 in geschlossenem Turm auf Fahrgestell Panther II (Projekt)

Daten:

Kaliber: 20 mm Waffenlänge: 1710 mm Breite:? Höhe: ? Schussweite: 2500 m Schusshöhe: 1200 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: 0° bis +85° Feuergeschwindigkeit: 2200 Schuss/min Vo Sprenggranate: 800 m/sec Vo Panzergranate: 762 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 220 g

20 mm Flak 30

1932 forderte das Reichswehrministerium zur Tieffliegerabwehr eine Waffe, die nicht mehr als 200 kg wiegen solle, um die Fortbewegung auch im Mannschaftszug zu ermöglichen. Das Kaliber von 20 mm erschien als besonders geeignet, vor allem, da bereits 20 mm MGs vorhanden waren. Die Vorgaben verlangten darüber hinaus eine Vo von 800 - 1000 m/sec, eine Trefferentfernung bis 2000m mit entsprechender Leuchtspur, eine Feuergeschwindigkeit von 300 - 500 Schuss je Minute sowie Visiereinrichtungen für Luft- und Erdzielbeschuss.

Bis Ende 1933 wurde aus dem 20 mm MGC/30 die 20 mm Flak 30 entwickelt. Dabei handelt es sich "um einen vollautomatischen Rüchstoßlader mit Kipphebelverriegelung, der das Laden und Entzünden der Patrone, sowie das Ausziehen und Auswerfen der leeren Hülsen durch den Druck der Pulvergase selbständig bewirkt" (Luftwaffendienstvorschrift). Mit dieser Waffe war bei Verwendung von 20 Schuss-Patronenrahmen eine Feuergeschwindigkeit von 120 Schuss je Minute erreicht werden. Mit dem E-Mess-Mann und dem Linealvisier 20 konnte eine brauchbare Schussgenauigkeit erreicht werden. Verschiedene Weiterentwicklungen im Bereich der Visiervorrichtungen und der Entfernungsmesser verbesserten die Schussgenauigkeit immer weiter. Auch die Marine nutzte die Waffe auf allen ihren Kampfeinheiten und in verschiedenen Basen, teilweise auch in Zwillingslafetten.

Ihre Feuertaufe erlebte die Flak 30 im spanischen Bürgerkrieg. Ab 1936 waren zwei Batterien bei der Legion Condor im Einsatz und bewährten sich auch im Erdkampf.

Die Unterlafette bestand aus aus einem dreieckigen Stahlrahmen, der auf dem Sonderanhänger 51 verlastet werden konnte. Um die Waffe horizontal ausrichten zu können (was für die erforderliche Schussgenauigkeit nötig war), waren an den drei Ecken der Unterlafette je eine Justierspindel angebracht. Ein 6 mm starker Schutzschild von 112 kg Gewicht konnte im Erdkampf zum Schutz der Bedienung montiert werden. Für den Einsatz bei den Fallschirm- und Gebirgseinheiten war die Waffe in sechs Teillasten zerlegbar. Zur Bedienung gehörten 8 Mann: der Geschützfüherer, der Richtschütze, der auch das Feuern mit Fussrasten auslösete, der E-Mess-Mann sowie 5 Kanoniere, die vor allem Munition heranschafften und die heißgeschossenen Rohre im Gefecht wechselten. Darüber hinaus halfen sie, bei ausgeschaltetem Richtmechanismus, schnell die Waffe zu drehen.

Gliederung der Einheiten:

leichte Flakkompanie Front: 12 Geschütze

leichte Flakkompanie Heimat: 16 Geschütze

leichter Flaktrupp bei schweren Flakbatterien: 2 - 4 Geschütze

Truppen - Flak - Züge: 3 Geschütze

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 51 wurde die Flak 30 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

2 cm Flak 30 auf Kfz 70 (6 X 4 Krupp L2H 143, "Krupp-Protze") und verschiedenen leichten Lkw und Beutefahrzeugen

2 cm Flak 30 auf 1 t Zugmaschine SdKfz 10/4

2 cm Flak 30 auf 1 t Zugmaschine behelfsmäßig teilgepanzert (Motor- und Fahrerraum)

Daten:

Kaliber: 20 mm Rohrlänge: 2300 mm Länge gezogener Teil: 720 mm Züge: 8 Rücklauf: 44 mm Waffenlänge: 4080 mm Breite: 1810 mm Höhe: 1600 mm Feuerhöhe auf SdAnh. 51: 1080 mm Feuerhöhe abgesetzt: 740 mm Gewicht Fahrstellung: 770 kg Gewicht Feuerstellung: 450 kg Gewicht Schutzschild: 112 kg Schussweite: 4800 m Schusshöhe: 3700 m Zerlegergrenze: 2200 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: -12° bis +90° Feuergeschwindigkeit: 120 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 830 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 132 g Gewicht Panzergranaten: 148 g

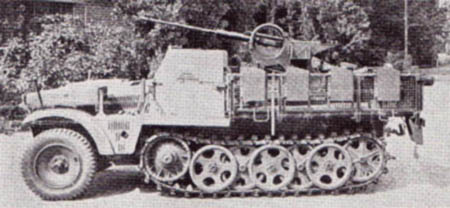

20 mm Flak 38

Ab 1939 sollte die Flak 30 durch die in einigen Bereichen verbesserte Flak 38 ersetzt werden. Die Verbesserungen umfassten ein geringeres Gewicht, Seiten- und Höhenrichtmaschinen mit Grob- und Feinrichttrieb zur Verbesserung der Schussgenauigkeit sowie die Erhöhung der Schussgeschwindigkeit. Die Truppe war allerdings nicht zufrieden mit der Waffe, da das geringere Gewicht die Standfestigkeit verringerte und die erhöhte Schussgeschwindigkeit das Richten während des Gefechts erschwerte. Die Waffe an sich war nicht groß verändert worden, um die gleiche Munition wie die der Flak 30 verwenden zu können.

Wie die Flak 30 wurde auch die Flak 38 auf dem Sonderanhänger 51 transportiert. Das einfachste Unterscheidungsmerkmale der beiden Waffen ist der kreisrunde Lagerdeckel des Wiegenlagers bei der Flak 38. Zum Schutz der Bedienung war ein Schutzschild von 120 kg vorgesehen. Der Richtschütze hatte darüber hinaus ein kleineres Schutzschild, um beim Visieren mit dem Erdzielvisier 3 X 8, das im Einsatz über die Waffe hinaus ragte, einen zusätzlichen Schutz zu besitzen. Um die leeren Hülsen, die beim Schießen nach rechts herausgeschleudert wurden, aufzufangen (auch um die Umstehenden zu schützen), konnte ein Fangnetz angebaut werden. Vor allem im späteren Kriegsverlauf wurden die Leerhülsen wiederverwertet.

Ab 1943 reichte die Wirkungsreichweite und die Geschosswirkung einer einrohrigen 20 mm Flak nicht mehr aus, um die immer besser gepanzerten Erdkampf- und Schlachtflugzeuge zu bekämpfen. Daher sank die Produktion im Laufe des Krieges von monatlich über 250 Geschütze auf monatlich 100 Geschütze Ende 1944. Im August 1944 waren allein bei der Luftwaffe (die ja die Flakartillerie befehligte) 17589 Geschütze der Typen Flak 30 und Flak 38 im Einsatz. Die Gesamtzahl der Geschütze betrug 21194. Der Trend ging bei den leichten Flak zu mehrrohrigen Geschützen mit zwei, drei oder vier Rohren.

Die Gliederung der Einheiten entspricht der der Flak 38.

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 51 wurde die Flak 38 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

2 cm Flak 38 auf Kfz 70 (6 X 4 Krupp L2H 143, "Krupp-Protze"), schwerem Einheits-Pkw Kfz 69 und verschiedenen Kraftfahrzeugen

2 cm Flak 38 auf 1 t Zugmaschine Sd.Kfz. 10/4

2 cm Flak 38 auf Halbketten-Lkw Ford "Maultier"

2 cm Flak 38 auf 1 t Zugmaschine behelfsmäßig teilgepanzert (Motor- und Fahrerraum) Sd.Kfz. 10/4

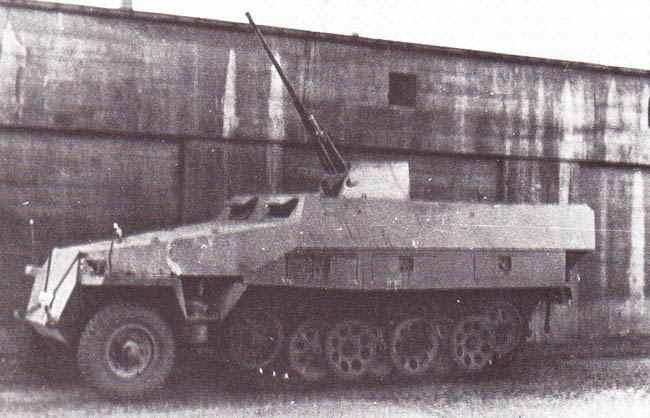

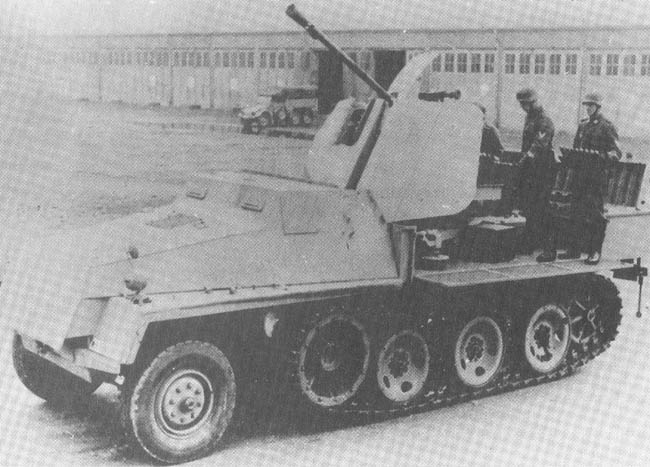

2 cm Flak 38 in Schwebelafette auf Sd.Kfz. 251 (Prototyp oder Nullserie)

2 cm Flak 38 auf Sd.Kfz. 251 ohne hintere Panzerung (Einsatz nur in Afrika)

2 cm Flak 38 auf Sd.Kfz. 251 (251/17) mit vergrößerter abklappbarer Seitenpanzerung

2 cm Flak 38 auf Beutekettenfahrzeugen (Bren carrier, französische Vollkettenschlepper usw.)

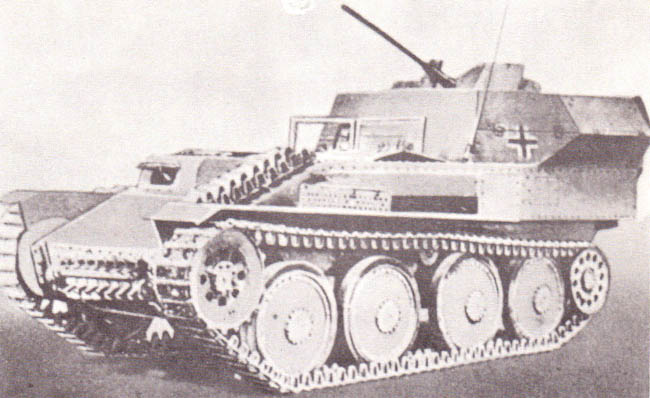

2 cm Flak 38 auf Sd.Kfz. 140 (Fahrgestell Pz. 38(t)) "Gepard"

2 cm Flak 38 auf Fahrgestell Panzer I

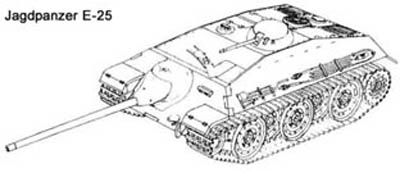

2 cm Flak 38 in geschlossenem Turm als Sekundärbewaffnung für Panzerjäger E 25 auf Einheitsfahrgestell 25 (Projekt)

Daten:

Kaliber: 20 mm Rohrlänge: 2252,5 mm Länge gezogener Teil: 720 mm Züge: 8 Rücklauf: 53 mm Waffenlänge: 4000 mm Breite: 1810 mm Höhe: 1700 mm Feuerhöhe auf SdAnh. 51: 1120 mm Feuerhöhe abgesetzt: 760 mm Gewicht Fahrstellung: 750 kg Gewicht Feuerstellung: 420 kg Gewicht Schutzschild: 120 kg Schussweite: 4800 m Schusshöhe: 3700 m Zerlegergrenze: 2200 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: -20° bis +90° Feuergeschwindigkeit: 220 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 830 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 132 g Gewicht Panzergranaten: 148 g

20 mm Gebirgsflak 38

1940 wurde als Projekt "Gerät 239" eine Waffe entwickelt, die für die Fallschirm- und Gebirgstruppe gedacht war. Sinn des Projekts war es, eine leichte zerlegbare Waffe zu bauen. Der Gasdrucklader mir kurzem, starr verriegeltem Verschluss und Leichtmetalllafette erwies sich als vollständig ungeeignet, so dass die Vorserie von 25 Geschützen wieder verschrottet werden musste. Als Ersatz sah man nun ein Rohr der Flak 38 vor, das auf eine Spreizlafette in Blechprägekonstruktion mit ansteckbaren Rädern gesetzt wurde. Der Schutzschild war nicht abnehmbar. Im Februar 1944 eingeführt waren im Februar 1945 180 Geschütze einsatzbereit. Die Waffe konnte ohne Hilfsmittel in 8 Lasten zu je 40 kg zerlegt werden. Auch der Zusammenbau war ohne spezielle Werkzeuge möglich. Das geringe Gewicht führte im Einsatz zu einer erheblichen Streuung beim Schießen. Vor allem bei Spezialeinsätzen der Fallschirmjäger bewährte sich die Waffe trotz der genannten Probleme.

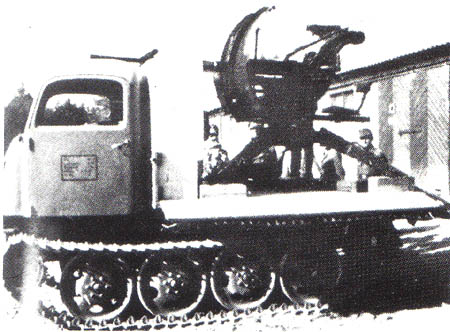

Gegen Kriegsende wurden vorhandene Gebirgsflak 38 auf RSO fahrbahr gemacht.

Einige wurden auch auf mehr oder weniger behelfsmäßig gepanzerten 1t- oder 3t Zugmaschinen verladen.

Daten:

Kaliber: 20 mm Rohrlänge: 2252,5 mm Länge gezogener Teil: 720 mm Züge: 8 Rücklauf: 53 mm Waffenlänge: 3650 mm Breite: 1200 mm Höhe: 1270 mm Feuerhöhe auf Rädern: 990 mm Feuerhöhe abgesetzt: 800 mm Gewicht Fahrstellung: 315 kg Gewicht Feuerstellung: 276 kg Schussweite: 4800 m Schusshöhe: 3700 m Zerlegergrenze: 2200 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: -28° bis +90° Feuergeschwindigkeit: 220 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 830 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 132 g Gewicht Panzergranaten: 148 g

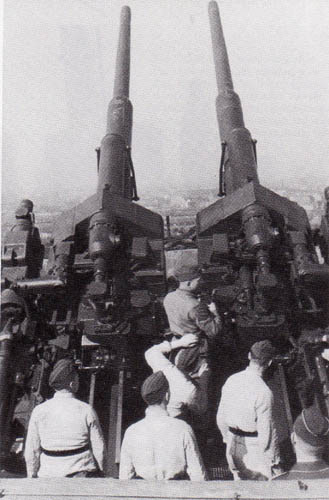

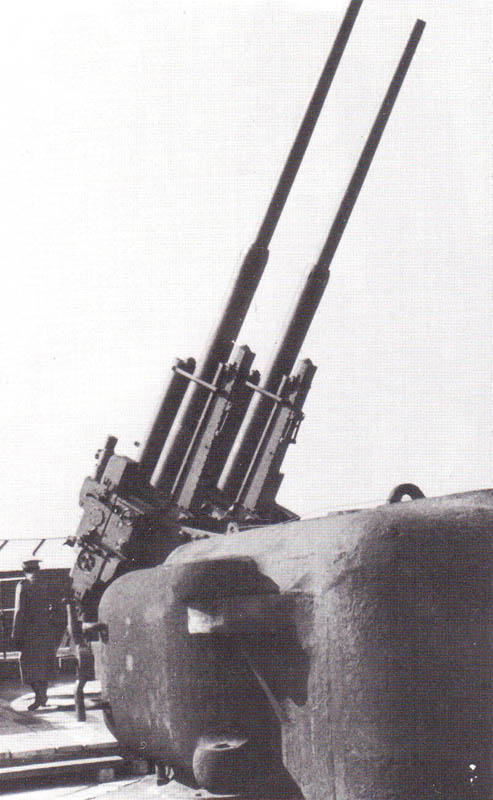

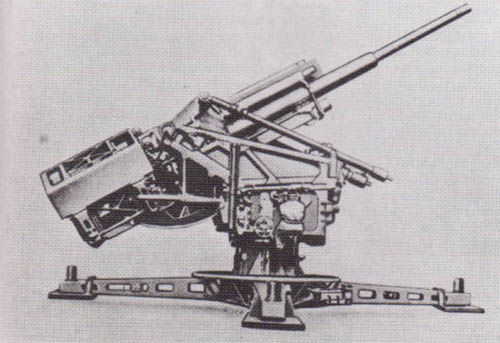

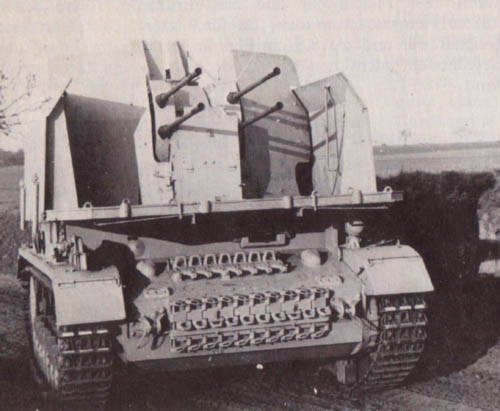

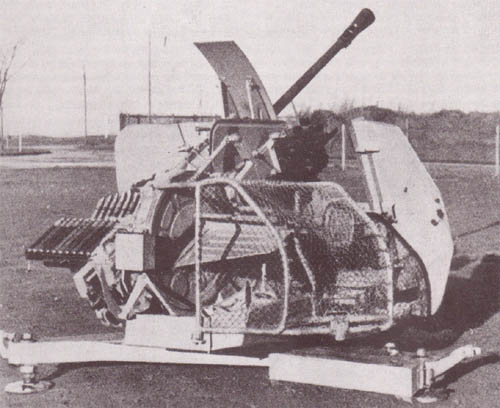

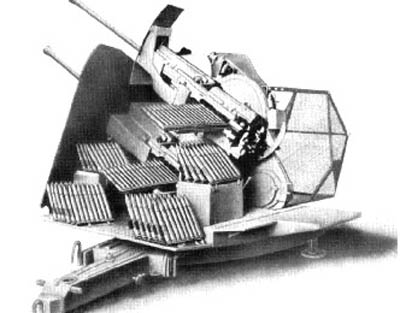

20 mm Flakvierling 38

Ende der dreißiger Jahre entwickelte die Firma Mauser im Auftrag der Kriegsmarine eine vierrohrige Version der Flak 38. Sie sollte dazu dienen, den Überwasserkriegsschiffen eine starke leichte Flakbewaffnung zu verschaffen. So entstand eine Vierlingswaffe, die auf kleinem Raum eine hohe Feuerkraft aufweist. 1940 übernahm die Luftwaffe das Waffensystem und die Produktion erhöhte sich auf 410 Geschütze monatlich Ende 1944. Mit einer Feuergeschwindigkeit von bis zu 1800 Schuss in der Minute war das Geschütz ein furchterregender Gegner vor allem für Tiefflieger, die in einen wahren Feuervorhang hineinflogen. Die psychologischen Wirkungen vor allem der Leuchtspurgeschosse waren immens. In nahezu allen Teilen der Wehrmacht wurde die Waffe schließlich eingesetzt. Gegen gepanzerte Schlachtflieger war die Wirkung der Munition allerdings nicht mehr ausreichend.

Jeweils rechts und links der Oberlafette waren zwei Rohre der Flak 38 angebracht. Im Gefecht konnte der Richtschütze mit jeder der zwei Fussrasten je zwei Waffen diagonal abfeuern. Die beiden anderen Waffen konnten in dieser Zeit nachgeladen werden. Im Notfall betätigte der Richtschütze beide Fussrasten und konnte so innerhalb von 2,5 Sekunden 80 Geschosse gegen feindliche Flieger abfeuern. Für den Erdkampf konnte ein Schutzschild angebracht werden. Im Februar betrug der Bestand allein bei der Luftwaffe 3851 Gwschütze.

Die Unterlafette war gegenüber der Flak 38 etwas massiver, um die höheren Abschusskräfte besser auffangen zu können. Zum Transport wurde die Waffe auf dem Sonderanhänger 52 verlastet. Zum Objektschutz in der Heimatverteidigung wurden die Geschütze auch in feste Stellungen und Flaktürme eingebaut.

Gliederung der Einheiten:

leichte Batterie Heeresflakabteilung: 6 - 9 Geschütze (1. Zug teilweise mit 37 mm Geschützen ausgerüstet)

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 52 wurde der Flakvierling 38 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

2 cm Flakvierling 38 auf un- und teilgepanzertem Lkw 3 t Opel-Blitz

2 cm Flakvierling 38 auf un- und teilgepanzertem Lkw Mercedes 4500A

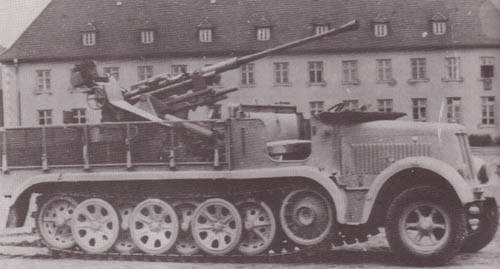

2 cm Flakvierling 38 auf 5 t Zugmaschine Sd.Kfz 6/1

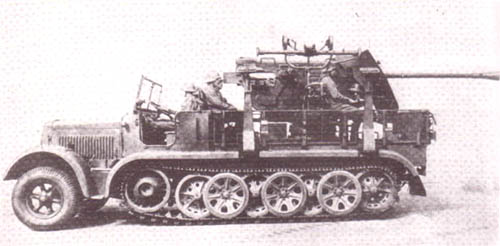

2 cm Flakvierling 38 auf 8 t Zugmaschine Sd.Kfz 7/1

2 cm Flakvierling 38 auf 8 t Zugmaschine behelfsmäßig teilgepanzert Sd.Kfz 7/1

2 cm Flakvierling 38 auf schwerem Wehrmachtsschlepper SWS

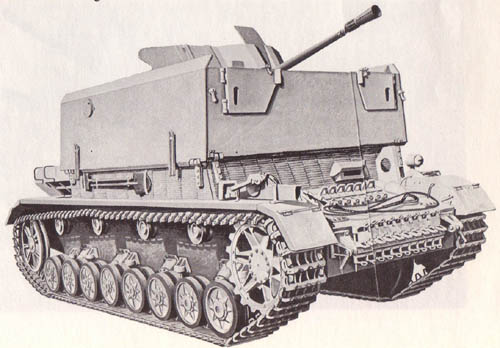

2 cm Flakvierling 38 auf Fahrgestell Panzer IV Sd.Kfz 161/3 "Möbelwagen" (Prototyp)

2 cm Flakvierling 38 im oben offenen Panzerturm auf Fahrgestell Panzer IV "Wirbelwind"

2 cm Flakvierling 38 im oben offenen Panzerturm auf Fahrgestell Panzer III (Turm vom "Wirbelwind") "Flakpanzer III" (Prototyp)

2 cm Flakvierling auf Fahrgestell T-34 (Truppenumbau)

Daten:

Kaliber: 20 mm Rohrlänge: 2252,5 mm Länge gezogener Teil: 720 mm Züge: 8 Rücklauf: 53 mm Waffenlänge: 4330 mm Breite: 2420 mm Höhe: 2166 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh.52: 1480 mm Feuerhöhe abgesetzt: 1140 mm Gewicht Fahrstellung: 2212 kg Gewicht Feuerstellung: 1524 kg Schussweite: 4800 m Schusshöhe: 3700 m Zerlegergrenze: 2200 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: -28° bis +90° Feuergeschwindigkeit: 800 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 830 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 132 g Gewicht Panzergranaten: 148 g

http://spwawfiles.free.fr/video/wirbelwind(mpg4).zip

Video über den Flakpanzer Wirbelwind. Adresse einfach ins Adressfeld kopieren.

30 mm Flak 103/38

Im Jahre 1942 erhielt die Firma Rheinmetall von der Marine den Auftrag, eine 30 mm Waffe zu entwickeln. Da die Flakinspektion der Wehrmacht ein Kaliber zwischen 20 mm und 37 mm aus logistischen und Wirkungsgründen ablehnte, wurde das Projekt bis Kriegsende nicht beendet. Trotz der Ablehnung wurden ab 1944 30 mm Maschinenkanonen 103 von Mauser aus der Fertigung für die Jäger der Luftwaffe auf die verschiedenen Lafetten der Flak 38 gesetzt, da man an der Front dringend Fliegerabwehrwaffen benötigte.

Die Munitionszuführung erfolgte durch Munitionsgurte mit 40 Schuss, was zu einer Schusskadenz von 250 Schuss je Minute führte. Die Munition war allerdings, wie die der 20 mm Flak, unwirksam gegen gepanzerte Schlachtflieger. Ein Problem, neben der Umstellung der Bedienungsmannschaft auf ein anderes Visiersystem, war die zusätzliche Produktion von Ersatzteilen und Munition. In den Flakabteilungen wurde die 30 mm Flak daher nicht eingeführt.

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 51 wurde die Flak 103/38 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

30 mm Flak 103 auf Kfz 70 (6 X 4 Krupp L2H 143, "Krupp-Protze")

30 mm Flakzwilling 103 im geschlossenen Turm auf Fahrgestell Panzer IV "Kugelblitz" (Projekt)

30 mm Flakzwilling 103 im geschlossenen Turm auf Fahrgestell Sd.Kfz 140 "Kleiner Kugelblitz" (Projekt)

30 mm Flakzwilling 103 gekoppelt mit Flakzwilling 151/20 auf Fahrgestell Panzer IV (Prototyp)

30 mm Flakzwilling 103 gekoppelt mit Flakzwilling 151/20 30 mm Flakzwilling 103 auf Fahrgestell Sd.Kfz 140 (Prototyp)

30 mm Flakvierling 103 im geschlossenen Turm auf Fahrgestell Panzer IV "Zerstörer 45" (Prototyp, "Wirbelwind" mit 30 mm 38 Vierling)

Daten:

Kaliber: 30 mm Rohrlänge: 1338 mm Länge gezogener Teil: 1159,7 mm Züge: 16 Waffenlänge: 3000 mm Breite: 1720 mm Höhe: 2690 mm Feuerhöhe auf Rädern: 1120 mm Feuerhöhe abgesetzt: 760 mm Gewicht Fahrstellung: 879 kg Gewicht Feuerstellung: 619 kg Gewicht Schutzschild: 80 kg Schussweite: 5730 m Schusshöhe: 4700 m Zerlegergrenze: 1600 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: -10° bis +80° Feuergeschwindigkeit: 250 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 800 m/sec

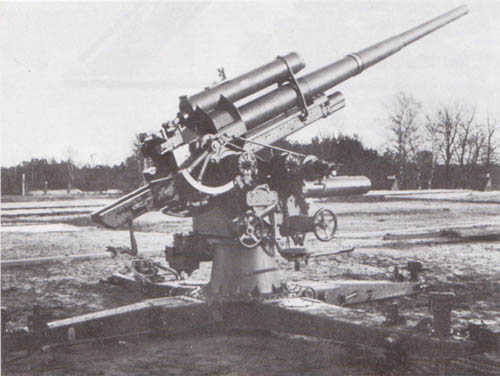

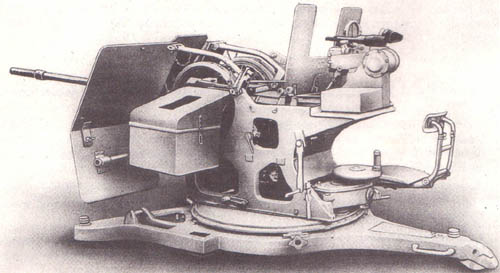

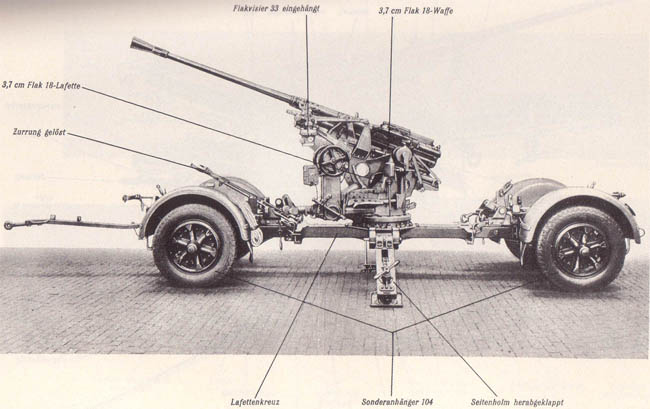

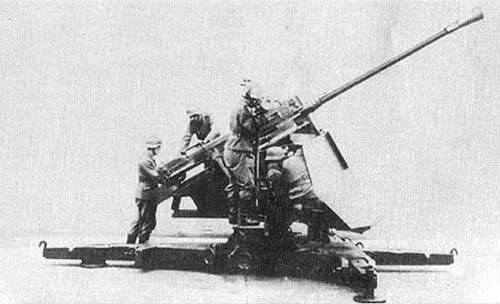

37 mm Flak 18

Mitte 1930 erhielt die Firma Rheinmetall den Auftrag, eine Flak mit dem Kaliber 37 mm zu entwickeln. 1933 konnten die ersten Versuchsbatterien aufgestellt werden. Die Waffe der 37 mm Flak war ein Rückstoßlader mit gleitendem Rohr und zentral verriegeltem Verschluss. Die Geschosszuführung erfolgte von links mit Patronenrahmen, die sechs Schuss aufnahmen. Die maschinell richtbare Sockellafette stand auf einem Lafettenkreuz und trug eine der Höhe nach schwenkbare Rohrwiege. Höhen- und Seitenrichtung erfolgten mit je einem Grob- und einem Feinrichttrieb, die vom K2 bedient wurden. Nach ausschalten der Seitenrichtmaschine konnte das Geschütz schnell in Grobrichtung gedreht werden. Der K2 und der K3 stellten Höhen- und Seitenrichtung am Visier ein. Der Richtschütze (K1) musste Höhen- und Seitenrichtung der Waffe mit den Einstellungen des Visiers zur Deckung bringenund löste die Waffe durch Druck auf die Fussraste aus. Zur Bedienung gehörten darüber hinaus der Geschützführer, der E-Mess-Mann und zwei Munitionskanoniere.

Fahrbar war das Geschütz auf dem zweiachsigen Sonderanhängern 102 und 104. Diese bestanden aus zwei einachsigen Gestellen, die vorn und hinten an der Kreuzlafette befestigt wurden. Die Seitenholme der Lafette wurden während der Fahrt hochgeklappt. Ein Schießen von dem Sonderanhänger war nur in Ausnahmefällen und nach Herunterklappen der Seitenholme erlaubt. An jedem Ende der Kreuzlafette diente eine Justierspindel zur horizontalen Aufstellung der Waffe.

Große Probleme bereiteten das Gewicht und das Instellunggehen mit dem zweiachsigen Anhänger. Darüber hinaus war die Feuergeschwindigkeit unbefriedigend und die Feuerhöhe zu hoch. Auch die Seitenrichtgeschwindigkeit war verbesserungsbedürftig. 1936 wurde die Fertigung zu Gunsten der Flak 36 eingestellt. Im Heimatkriegsgebiet blieben die Flak 18 bis Kriegsende im Einsatz. Der Einsatz erfolgte entweder mit dem Sonderanhänger 102/104 oder ortsfest.

Gliederung der Einheiten:

Heeres-Flak-Kompanie: 9 Geschütze

Luftwaffen-Batterie im Heimatgebiet: 12 Geschütze

Daten:

Kaliber: 37 mm Rohrlänge: 3626 mm Länge gezogener Teil: 1826 mm Züge: 20 Rücklauf: 178 mm Waffenlänge: 7150 mm Breite: 2135 mm Höhe: 2210 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh. 104: 1535 mm Feuerhöhe abgesetzt: 1135 mm Gewicht Fahrstellung: 3560 kg Gewicht Feuerstellung: 1750 kg Schussweite: 6500 m Schusshöhe: 4800 m Zerlegergrenze: 3500 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 5° bis + 85° Feuergeschwindigkeit: 80 Schuss/min Vo Sprenggranate: 820 m/sec Vo Panzergranate: 770 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 623 g Gewicht Panzergranaten: 658 g

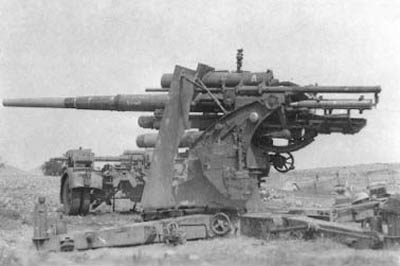

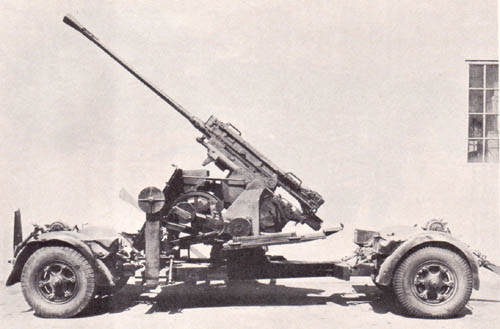

37 mm Flak 36

1936 begann die Produktion der verbesserten Waffe. Die Balistik änderte sich nicht, da beide 37 mm waffen die gleiche Munition verwenden sollten. Deutlich verändert wurde die Lafette. Sie stand auf einer dreiecksbettung, die der der 20 mm Flak ähnelte. Der Transport erfolgte mit dem Sonderanhänger 52. Durch diese Maßnahmen verringerte sich das Gesamtgewicht um 1000 kg in Fahrstellung. dies erleichterte das Instellunggehen deutlich. Auch war die Feuerhöhe verringert worden und die Verbesserung des Veschlusssystems erhöhte die Feuergeschwindigkeit. Auch die Richtgeschwindigkeit war erhöht worden. Darüber hinaus war eine direkte Verbindung des Geschützes mit einer Leitstelle möglich, was die Möglichkeiten für zusammengefasstes Feuer erhöhte. Für den Erdeinsatz war ein Schutzschild vorgesehen. Nach Anbringung des Schutzschildes war nur noch die Fortbewegung im Mannschaftszug möglich, da sonst der Sd.Anh. 52 überlastet worden wäre. Zur Steigerung der Panzerabwehrfähigkeit wurde 1942 auch für die 37 mm Flak die 37 mm Stielgranate 41 der 37 mm Pak eingeführt. der Einsatz war brandgefährlich, zumal für den Einsatz die Mündungsbremse abgeschraubt werden musste. Die Reichweite war mit 120 m lächerlich gering und ein Nachladen war umständlich.

Das Hauptproblem bei dieser Waffe war neben der immer noch unzureichenden Feuergeschwindigkeit die komplizierte Herstellung, die große Mengen Rohstoffe verschlang. Mit Einführung der 37 mm Flak 43 lief die Fertigung Ende 1944 aus. August 1944 waren 4767 Geschütze des Kalibers 37 mm im Einsatz, davon 4211 bei der Luftwaffe, der Rest beim Heer.

Von der 37 mm Flak 37 unterscheidet sich die Flak 36 nur durch das Flakvisier (Flavi 36 bei Flak 36, Flavi 37 bei Flak 37). Später wurde das Flakvisier 40 eingeführt. mit Einführung der Flak 43 wurde aus Rohstoffgründen die Munition so verändert, dass statt der zwei Kupferführungsringe ein Eisenführungsring zum Einsatz kamen.

Gliederung der Einheiten:

Heeres-Flak-Kompanie: 9 Geschütze

Luftwaffen-Batterie im Heimatgebiet: 12 Geschütze

leichter Flak-Zug in den schweren Flakbatterien: 2 - 3 Geschütze

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 52 und dem ortsfesten Einsatz wurde die Flak 36 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

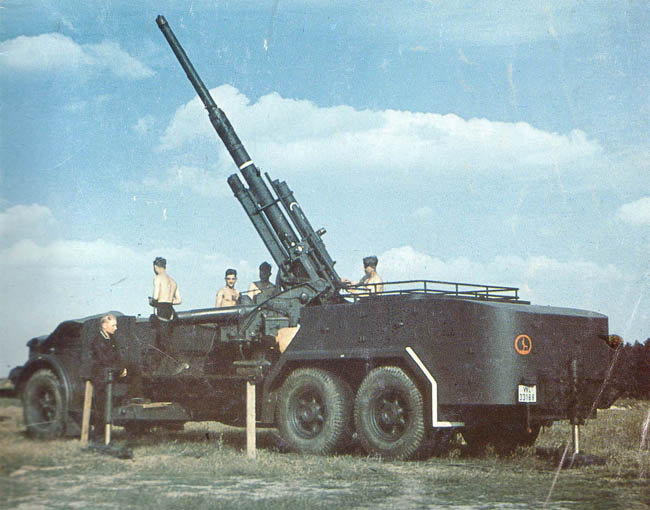

3,7 cm Flak 36 auf teilgepanzerten Lkw Mercedes-Benz L 4500 A, Ford 3 t 4 X 2 oder 4,5 t Büssing NAG

3,7 cm Flak 36 auf 5 t Zugmaschine Sd.Kfz 6/2

3,7 cm Flak 36 auf 8 t Zugmaschine Sd.Kfz 7/2

3,7 cm Flak 36 auf Halbketten-Lkw Ford "Maultier"

3,7 cm Flak 36 auf 8 t Zugmaschine behelfsmäßig teilgepanzert

Daten:

Kaliber: 37 mm Rohrlänge: 3626 mm Länge gezogener Teil: 1826 mm Züge: 20 Rücklauf: 178 mm Waffenlänge: 5570 mm Breite: 2420 mm Höhe: 2130 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh. 52: 1220 mm Feuerhöhe abgesetzt: 990 mm Gewicht Fahrstellung: 2400 kg Gewicht Feuerstellung: 1550 kg Schussweite: 6500 m Schusshöhe: 4800 m Zerlegergrenze: 3500 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 8° bis + 85° Feuergeschwindigkeit: 120 Schuss/min Vo Sprenggranate: 820 m/sec Vo Panzergranate: 770 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 623 g Gewicht Panzergranaten: 658 g

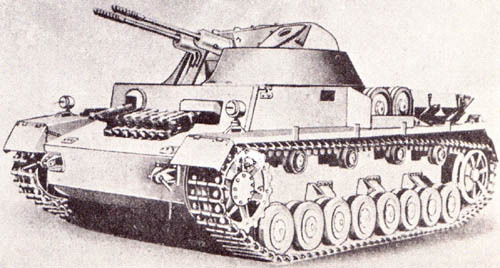

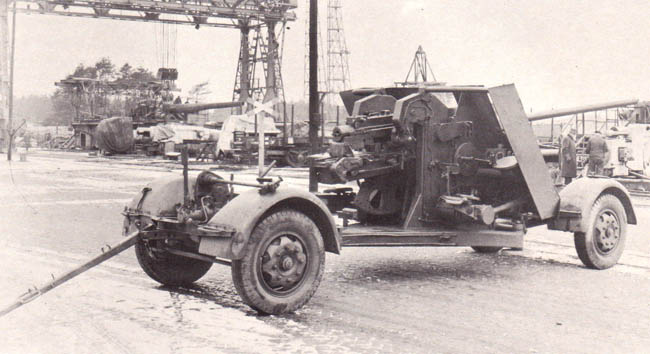

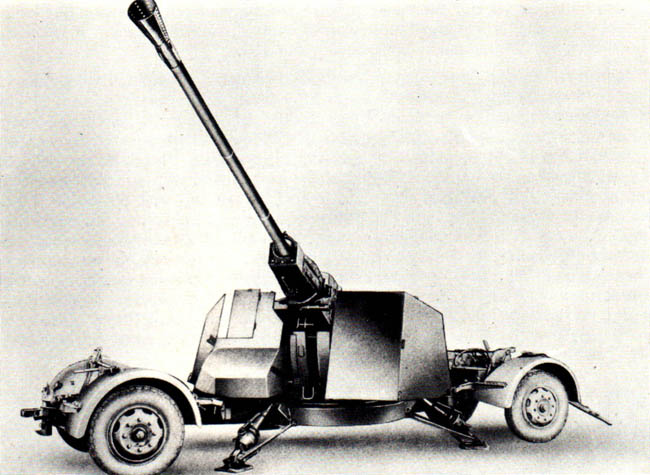

37 mm Flak 43

1938 erging an Krupp und Rheinmetall der Auftrag, eine Weiterentwicklung der Flak 36 zu beginnen. Dabei sollte weiterhin die Munition der Flak 18 verwendet werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Vereinfachung der Produktion gelegt werden. 1942 erhielt Rheinmetall den Zuschlag. Der Rück- und Vorlauf wurden durch eine Kombination von Feder- und Flüssigkeitsbremse gesteuert. Gegenüber dem reinen Federvorholer waren die Kräfte, die auf die Lafette ausgeübt wurden, deutlich verringert, was eine weniger massive Konstruktion erlaubte. Daher konnte man die Lafette in Blechprägetechnik (wie im Automobilbau) ausführen, was eine Senkung des Materialbedarfs von 5250 kg auf 1500 kg und die Senkung der Produktionszeit von 4320 Stunden auf 1000 Stunden je Gerät bedeutete. Zugleich verringerte sich auch das Gewicht der Waffe. Ein Schutzschild mit festem Mittelteil und zwei abklappbaren Seitenteilen war Bestandteil der Lafette. Die Munition wurde von links in acht Patronen fassenden Streifen zugeführt und die Hülsen rechts in einen Fangkorb ausgeworfen. Die Flak gab es in zwei Ausführungen. Die Flak 43/1 besaß eine Dreiecksbettung. Fahrbar war diese Waffe in dem einachsigen Sd.Anh. 58. Für den ortsfesten Einsatz war dei Flak 43/2 auf einer Sockellafette befestigt. Für die Einstellungen am Flakvisier 43 war nur noch ein Kanonier nötig. Die Waffe wurde, wie ihre Vorgänger, vom Richtschützen durch Betätigen einer Fussraste ausgelöst.

Nachteilig war eindeutig das Festhalten an der alten Munition. Die Flak 43 konnte nur die neue Munition mit dem Eisenführungsring verschießen. Ab Juli 1944 kamen monatlich 180 Geschütze zur Auslieferung. Bis zum Jahresende war diese Zahl auf 450 Geschütze gestiegen. Im Februar 1945 waren 1032 Geschütze im Einsatz.

Gliederung der Einheiten:

Heeres-Flak-Kompanie: 9 Geschütze

Luftwaffen-Batterie im Heimatgebiet: 12 Geschütze

leichter Flak-Zug in den schweren Flakbatterien: 2 - 3 Geschütze

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 58 und dem ortsfesten Einsatz wurde die Flak 43 auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

3,7 cm Flak 43 auf 8 t Zugmaschine teilgepanzert

3,7 cm Flak 43 auf schwerem Wehrmachtsschlepper teilgepanzert

3,7 cm Flak 43 auf Fahrgestell Panzer IV "Möbelwagen"

3,7 cm Flak 43 in oben offenem Panzerturm auf Fahrgestell Panzer IV "Ostwind"

3,7 cm Flak 43 im oben offenen Panzerturm auf Fahrgestell Panzer III (Turm vom "Ostwind") "Flakpanzer III" (Prototyp)

Daten:

Kaliber: 37 mm Rohrlänge: 3300 mm Länge gezogener Teil: 1826 mm Züge: 20 Rücklauf: 127 mm Waffenlänge: 3493 mm Breite: 1780 mm Höhe: 1619 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh. 58: ? Feuerhöhe abgesetzt: ? Gewicht Fahrstellung: 2000 kg Gewicht Feuerstellung: 1250 kg Schussweite: 6500 m Schusshöhe: 4800 m Zerlegergrenze: 3500 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 7,5° bis + 90° Feuergeschwindigkeit: 150 Schuss/min Vo Sprenggranate: 820 m/sec Vo Panzergranate: 770 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 623 g Gewicht Panzergranaten: 658 g

37 mm Flakzwilling 43 und 44

1943 wurde die Verbesserung der Schusskadenz gefordert. Da man aber keine neue Munition schaffen wollte, blieb als Ausweg nur die Schaffung einer mehrroheigen Waffe. Die Waffe bestand aus zwei Rohren der Flak 43, die übereinander angebracht waren. Links von der Waffe saßen zwei Kanoniere, die die Aufgabe hatten, die Munitionsversorgung mit den acht Schuss fassenden Patronenrahmen vorzunehmen. Auf der Lafette hatten insgesamt zehn Rahmen je Waffe Platz, dazu kamen je zwei Rahmen auf den Ladetellern, so dass kurzfristig 96 Schuss abgefeuert werden konnten. Rechts von der Waffe saß vorne der Visierkanonier und direkt dahinter der Richtschütze, der die Waffen durch je eine Fussraste auslöste.

Beide Rohre waren in eigenen Wiegen gelagert und durch eine Parallelogrammstange miteinander verbunden. Die leeren Hülsen wurden durch einen Abweiser vom Richtschützen weg nach hinten rechts ausgeworfen. Ein Fangnetz für die Leerhülsen war vorgesehen. Ein Schutzschild war im Erdkampf vorgesehen.

Die Unterlafette war eine Mischung aus Dreiecks- und Kreuzlafette. Dabei wurden an die dreieckige Grundplatte vier Ausleger befestigt, wobei die Seitenausleger nach hinten weggeklappt werden konnten. Auf Grund des hohen Gewichts war ein Transport auf einem einachsigen Anhänger nicht mehr möglich. Also griff man auf das bei der schweren Flak bewährte System mit den beiden einachsigen Radgestellen zurück, die an der Unterlafette angebracht wurden. Der Sonderanhänger erhielt die Nummer 206.

Auch bei diesem Geschütz kam die Blechprägung zum Einsatz. Die Oberlafette konnte direkt auf einen Fundamentring zum ortsfesten Einsatz aufgeschraubt werden. Ab Anfang 1944 wurde die Produktion auf 140 Geschütze im Monat Dezember gesteigert. Im Februar 1945 waren 390 Waffen im Einsatz, zumeist mit zwei Geschützen im ersten Zug der Flakkompanien und -batterien. Die Fertigung einer Vierlingslafette wurde geplant. Da die Waffe dann ein Gewicht wie die 88 mm Flak gehabt hätte, ohne die gleiche Leistung zu bringen, sah man von der Produktion ab.

In der Absicht, eine Schussgeschwindigkeit von 500 Schuss je Minute zu erreichen, entwickelte Rheinmetall Anfang 1944 das Gerät 341, das als 37 mm Flak 44 mit zwei nebeneinander liegenden Rohren für Flakpanzer vorgesehen wurde. Die schwierige Rohstofflage ließ eine Produktion bis Kriegsende nicht zu.

Der Flakzwilling 43 ist nicht auf Fahrgestellen verwendet worden, sondern nur ortsfest im Heimatgebiet und auf Sd.Anh. 206 an der Front.

Prototypen mit Flakzwilling 44:

3,7 cm Flakzwilling 44 in geschlossenem Turm auf Fahrgestell Panzer V "Coelian"

3,7 cm Flakzwilling 44 in offenem Turm auf Fahrgestell Panzer IV "Ostwind II"

Daten:

Kaliber: 37 mm Rohrlänge: 3300 mm Länge gezogener Teil: 1826 mm Züge: 20 Rücklauf: 127 mm Waffenlänge: ? Breite: ? Höhe: ? Feuerhöhe auf Sd.Anh. 206 : ? Feuerhöhe abgesetzt: ? Gewicht Fahrstellung: 2400 kg Gewicht Feuerstellung: 1550 kg Schussweite: 6500 m Schusshöhe: 4800 m Zerlegergrenze: 3500 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 8° bis + 85° Feuergeschwindigkeit: 120 Schuss/min Vo Sprenggranate: 820 m/sec Vo Panzergranate: 770 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 623 g Gewicht Panzergranaten: 658 g

40 mm Flak 28

Mitte der zwanziger Jahre entwickelte die schwedische Firma Bofors eine 40 mm Waffe, die zum bekanntesten Geschütz in ihrer Klasse wurde. Es handelt sich um einen vollautomatischen Rückstoßlader. Die Federkraft einer Vorholfeder bewirkte den Vorlauf des Rohres mit Verschlusshülse und Ladebrücke, das Spannen des Ansetzerschlittens und das Zuführen einer neuen Patrone auf die Ladebrücke. Die Munitionszufuhr erfolgte mittels 4 Patronen fassender Laderahmen von oben. Der Auswurf der Leerhülsen erfolgte nach hinten unten. Links von der Waffe saß der Höhenrichtkanonier, der auch die Waffe mittels Fußraste auslöste, hinter ihm stand der Ladeschütze. Rechts der Waffe saß vorne der Seitenrichtschützeund hinter ihm der Geschützführer. Weitere Kanoniere versorgten den Ladeschützen mit weiteren Patronenrahmen.

Die Oberlafette war mit einem Drehkranz an der Unterlafette befestigt. Diese war als Kreuzlafette mit umklappbaren Seitenstützen ausgebildet. Zwei einachsige Radgestelle waren vorne und hinten fest an der Kreuzlafette angebracht. Zum Feuern wurde die Unterlafette einfach abgesenkt und die Seitenstützen ausgeklappt. Schießen in Fahrstellung war nur ausnahmsweise erlaubt.

Die Bezeichnung "4 cm Flak 28" weist darauf hin, dass diese Waffe offiziell bei der Wehrmacht eingeführt worden ist, vermutlich Anfang der dreißiger Jahre. Im Kriegsverlauf sind verschiedene Versionen der Waffe, die in Europa weit verbreitet war, als Beutegeschütze übernommen worden. Diese wiesen vor allem im Bereich der Kreuzlafette und der Richtmittel Unterschiede auf, die jedoch der Nutzung nicht im Wege standen. Aus allen Waffen wurde jedoch die gleiche Munition verschossen, so dass keine Sonderfertigung nötig war.

Auf deutscher Seite ist das Geschütz mit wenigen truppeneigenen Ausnahmen nicht auf Fahrzeugen verlastet worden. Die Briten und Amerikaner verwendeten sie jedoch auch auf Lkw und Panzerfahrgestellen (z.B. M 19, M42 "Duster").

Die Geschütze wurden truppenmäßig wie die 3,7 cm Flak in den entsprechenden Verbänden eingesetzt. Trotz der Ähnlichkeit der Kaliber war die 40 mm Flak 28 der 37 mm Flak in den meisten Bereichen deutlich überlegen.

Daten:

Kaliber: 40 mm Rohrlänge: 2400 mm Waffenlänge: 6270 mm Breite: 1790 mm Höhe: 2050 mm Feuerhöhe in Fahrstellung: 1600 mm Feuerhöhe abgesetzt: 1165 mm Gewicht Fahrstellung: 1730 kg Gewicht Feuerstellung: 1730 kg Schussweite: 9000 m Schusshöhe: 6700 m Zerlegergrenze: 4300 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 10° bis + 90° Feuergeschwindigkeit: 120 Schuss/min Vo Sprenggranate: 900 m/sec Vo Panzergranate: 850 m/sec Gewicht Sprenggranaten: 955 g Gewicht Panzergranaten: ?

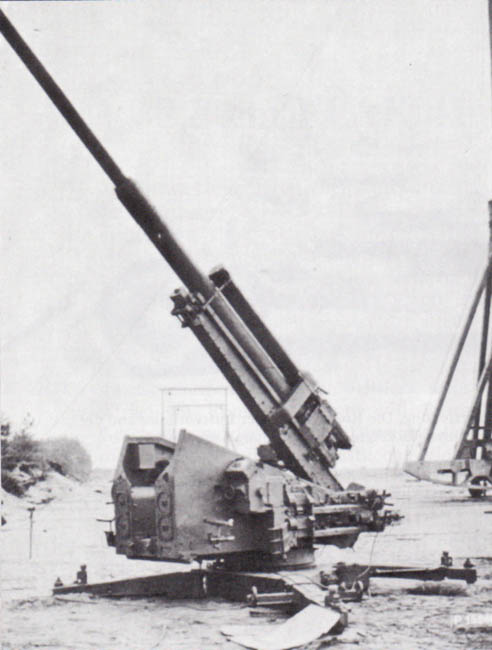

50 mm Flak 41

Ende der dreißiger Jahre entwickleten die Firmen Krupp und Rheinmetall diese Waffe. Man ging davon ausging, dass binnen fünf Jahren die Schlachtflugzeuge so stark gepanzert werden würden, dass die Munition der kleineren Waffen keine ausreichende Wirkung mehr erzielen würden. Nach einem Vergleichsschießen wurde 1941 die 50 mm Flak 41 von Rheinmetall in einer Vorserie von 50 Geschützen gebaut. Sowohl die Flakinspektion als auch von der Entwicklungsabteilung der Luftwaffe wurde eine Weiterentwicklung dringend gefordert, da die Flugzeuge tatsächlich zu stark gepanzert wurden. Die NS-Führung lehnte dies ab und erließ am 24 März 1942 ein scharfes Verbot, in dieser Richtung weiter zu forschen.

Die Flak 41 war ein Gasdrucklader mit Vorlaufabfeuerung, bei der nach dem Auslösen der Waffe durch Fußraste zunächst der gespannte Verschluss, dann die gespannte Waffe und dann erst der Schlagbolzen ausgelöst wurden. Rohr und Verschluss blieben dabei starr verriegelt. Die Waffe selbst war auf einer für leichte Geschütze typischen Lafette angebracht. Um das Gewicht zu verringern war diese Lafette nicht massiv konstruiert. Beim Abschuss führte das zu einer starken Erschütterung, die das Zielen nachhaltig erschwerte. Die Oberlafette war in einem Drehkranz auf der Unterlafette befestigt, die der der 37 mm Flak 43 ähnelte. An einer Dreiecksplatte waren vier Streben befestigt, wobei die Seitenstreben für den Transport nach oben geklappt werden konnten. Fahrbar war das Geschütz mit dem zweiachsigen Sonderanhänger 204, analog zur Flak 43.

Der Verschluss der Waffe war als Neuerung mit einem abnehmbaren Deckel versehen, der ein schnelleres Reparieren bei Schäden am Feuermechanismus erlaubte. Die Munition wurde von links mit fünf Schuss fassenden Patronenrahmen über einen Ladeteller vom Ladeschützen zugeführt. Rechts vorne hinter dem Schutzschild saß der Visierkanonier und schräg dahinter, näher zur Waffe, der Richtkanonier . Hinter diesem stand auf einer erhöhten Plattform der E-Mess-Mann an einem fest montierten E-Messer. Beim Abschuss machten diesem die Vibration der Lafette und der Abschussrauch schwer zu schaffen, so dass im Einsatz oft mit abgesessenen E-Mess-Soldaten oder sogar mit einer von der Stellung abgesetzten zentralen E-Mess-Stelle gearbeitet wurde. Das Abfeuern der Waffe erfolgte durch zwei Fußrasten, wobei der Visierkanonier und der Richtschütze beide jeweils ihre Raste betätigen mussten.

Weitere Nachteile der Waffe war die zu hohe Schusshöhe, die sich negativ auf die Erschütterungen auswirkte, und die zu gerige Richtgeschwindigkeit. Trotzdem hat sich das Geschütz im Einsatz beim Objektschutz bewährt. Im Februar 1945 waren noch 48 Geschütze im Einsatz. Einsatzverbände waren leichte Flakbatterien mit 8 Geschützen.

Neben den Geschützen auf Sonderanhänger 204 und dem ortsfesten Einsatz wurde die Flak 41 unter Verwendung von vier Seitenstützen zur Stabilisierung auf verschiedene Fahrgestelle gesetzt.:

5 cm Flak 41 auf 5 t Zugmaschine

5 cm Flak 41 auf 8 t Zugmaschine 7/4

5 cm Flak 41 auf Mercedes-Benz L 4500 A oder 4,5 t Büssing NAG

[Daten:

Kaliber: 50 mm Rohrlänge: 4686 mm Länge gezogener Teil: 2979 mm Züge: 20 Rücklauf: 178 mm Waffenlänge: 8555 mm Breite: 2360 mm Höhe: 2160 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh. 204: 1825 mm Feuerhöhe abgesetzt: 1400 mm Gewicht Fahrstellung: 5500 kg Gewicht Feuerstellung: 3100 kg Schussweite: 12400 m Schusshöhe: 9400 m Zerlegergrenze: 6500 m Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 10° bis + 90° Feuergeschwindigkeit: 130 Schuss/min Vo Sprenggranate: 840 m/sec Vo Panzergranate: ? Gewicht Sprenggranaten: 2195 g Gewicht Panzergranaten: 2200 g

55 mm Flak Gerät 58

Krupp-Gerät

Auch nach dem Verbot der Entwicklung der 50 mm Flak forderte die Truppe eine solche Waffe, um endlich auch mit Schlachtflugzeugen fertig werden zu können. Da die Entwicklung der Flak 41 ausdrücklich verboten wurde, ging man bei Rheinmetall daran, eine Waffe mit 55 mm zu bauen. So entstand 1943 ein Geschütz mit der Tarnbezeichnung "Gerät 58". Alle Erfahrungen, die beim Bau der 37 mm Flak 43 hinsichtlich der Blechprägetechnik gemacht hatte, wurden übernommen. So entstand ein kompaktes Geschütz, das durch die geringe Feuerhöhe und eine moderne Lafettenkonstruktion sehr gute Schussergebnisse aufwies. Die Unterlafette bestand aus einem Drehkranz, an dem an zwei Holmen die Radgestelle des Sonderanhängers 204 befestigt waren. In Feuerstellung wurde die Lafette abgesetzt wie bei allen anderen Flakgeschützen. Am Lafettenring waren drei kleine hydraulische Stützen gefestigt, auf denen die Waffe in Fahrstellung abgefeuert werden konnte.

Die Munition konnte von beiden Seiten zugeführt werden. Der Hülsenauswurf erfolgte nach unten. Auf die E-Messstelle am Geschütz hatte man verzichtet. Dafür konnten die modernsten funkmessgestützten Messeinrichtungen direkt in die Visiereinrichtung einspeisen. Das Richten erfolgte mittels hydraulischer Motoren über eine Steuersäule. Eine Version mit zwei nebeneinander liegenden Rohren wurde vorgesehen, um einen Flakpanzer auf Panther-Fahrgestell damit auszurüsten.

Die Entwicklung dieser sehr gelungenen Waffe wurde im November 1943 von der Nazi-Führung als "nicht nötig" untersagt! Einige wenige Versuchsmuster sind in der Entwicklungsstelle der Luftwaffe erprobt worden. Die Sowjetunion baute auf Grundlage dieser Versuchsmuster nach dem Krieg die 57 mm Flak.

Rheinmetall-Gerät

1944 wurde dann der Mangel an brauchbaren Waffensystemen zwischen der leichten und schweren Flak endlich auch von der Führung anerkannt. Da man aber bei dem Gerät 58 noch Entwicklungsbedarf sah und eine kurzfristige Produktionsaufnahme nicht möglich war, versah man einfach die Lafette des Geräts 58 mit der automatischen Flugzeugkanone BK 5 (50 mm Bordwaffe für schwere Zerstörer auf Ju-88-Basis). Von diesem als Gerät 214 bezeichneten Geschütz wurden dann Anfang 1945 50 Stück zur Erprobung hergestellt. Über Truppenerfahrungen liegen keine Daten vor.

Folgende Projekte des Flakzwilling Gerät 58 auf Fahrgestell des Panzers V gab es:

Krupp-Turm

Rheinmetall-Turm

Daten:

Kaliber: 55 mm Rohrlänge: 4211mm Rücklauf: 280 mm Waffenlänge: 8150 mm Breite: 3400 mm Höhe: 1690 mm Feuerhöhe auf Sd.Anh. 204: 1630 mm Feuerhöhe abgesetzt: 1150 mm Gewicht Fahrstellung: 5490 kg Gewicht Feuerstellung: 2990 kg Seitenrichtbereich: 360° Höhenrichtbereich: - 10° bis + 90° Feuergeschwindigkeit: 140 Schuss/min Vo Sprenggranate: 1050 m/sec Vo Panzergranate: ? Gewicht Sprenggranaten: 2030 g Gewicht Panzergranaten: ?

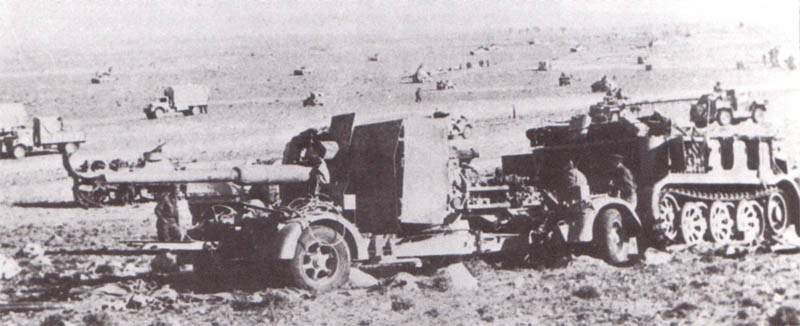

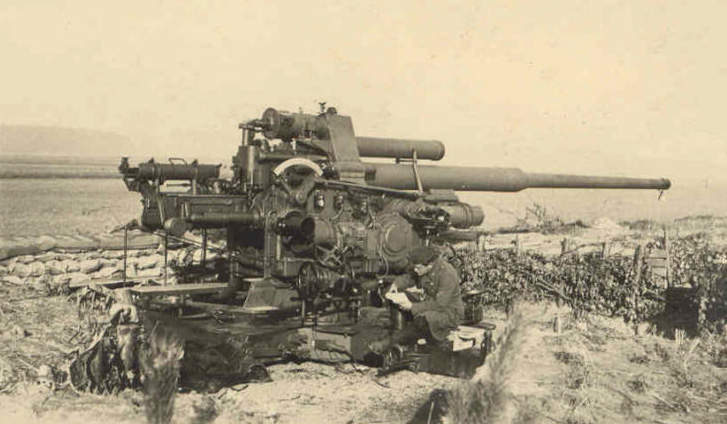

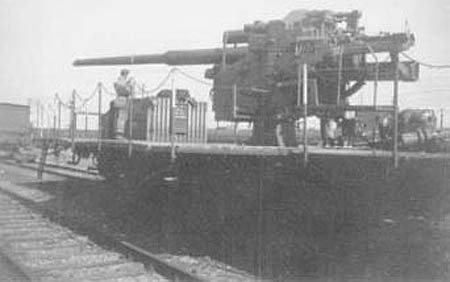

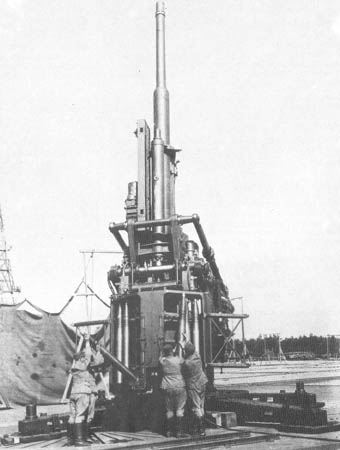

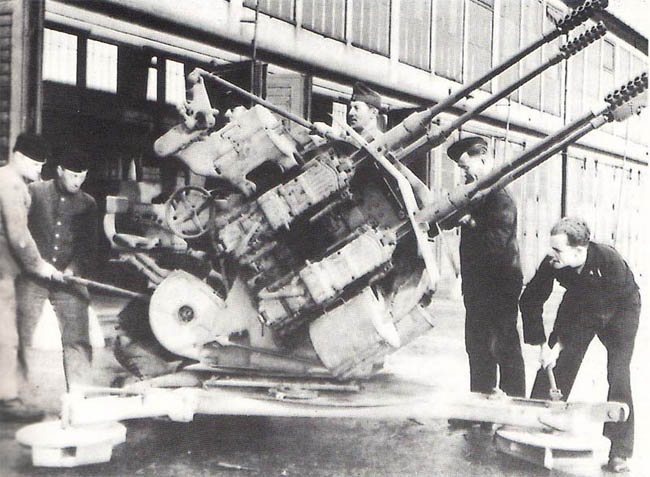

Ein Flakregiment bei der Instandhaltung ihres Geräts.

Der zweite Teil folgt unten.

Gruß

tom